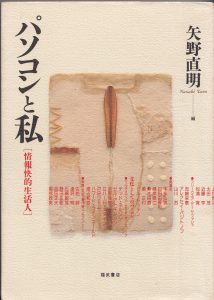

<平成とITと私①『ASAHIパソコン』そして『DOORS』>8月8日発売

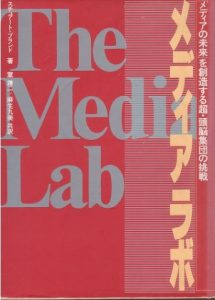

本新サイバー閑話で連載していた「平成とITと私」が<平成とITと私①『ASAHIパソコン』そして『DOORS』>としてサイバー燈台叢書第4弾として8月8日に発売予定です。アマゾンおよび三省堂本店など一部書店で購入できます。定価1350円(税込み1485円)です。

◇

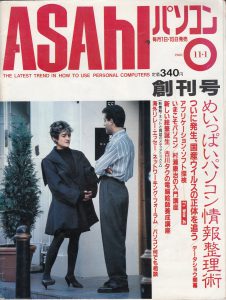

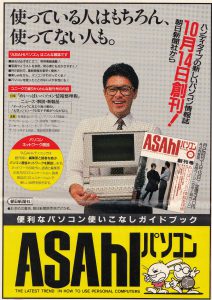

私がパソコン黎明期にパソコンのやさしい使いこなしガイドブック、『ASAHIパソコン』を創刊したのはすでに35年前、1988年10月でした。翌1989年から元号の平成が始まります(1989年はベルリンの壁崩壊の年)。インターネット台頭期にその情報誌、『DOORS』を創刊したのは1995年、平成7年でした。

私は2000年代には、IT社会を生きるための基本素養、サイバーリテラシーを提唱し、その後もIT社会を継続的にウオッチしてきましたが、本書は「私家版・日本IT社会発達史」として『ASAHIパソコン』および『DOORS』の経過を記したものです。

日本の平成はひと口に「失敗の時代」として総括され、それはたしかに日本が経済的にも、政治的にも衰退していく時代でしたが、コンピュータの視点から見ると、パソコンがだれもが親しむ「文房具」になり、ノートパソコンからスマートフォンへと端末は高機能化、小型化、しかも低価格化していき、インターネットが社会を激しく変えた時代でした。1995年に普及し始めたインターネットはその後、爆発的に発達、今では社会の基本インフラになっています。インターネットのない社会はもはや考えられないですね。

この間に私が何をしてきたかを記録しつつ、その間のパソコンやインターネットの発達史を振り返る形になっているので、あのころのパソコンはどんな形でいくらしたのか、どんなソフトが使われていたのか、コンピュータ、およびインターネットの発達に貢献したのはどんな人だったのか、などIT社会進展の生きた記録になっていると自負しています。

目次は以下の通りです。

PARTⅠ 『ASAHIパソコン』まで

<1>熊澤正人さんを悼む

<2>『アサヒグラフ』のコンピュータ特集

<3>最先端技術の世界に挑む

PARTⅡ 『ASAHIパソコン』の栄光

<4>ムック『ASAHIパソコン・シリーズ』の刊行㊤

<5>ムック『ASAHIパソコン・シリーズ』の刊行㊦

<6>パソコン黎明期の熱気と『ASAHIパソコン』

<7>『ASAhIパソコン』創刊、即日増刷

<8>相棒にして畏友、三浦賢一君の思い出

<9>私がインタビューした人びと

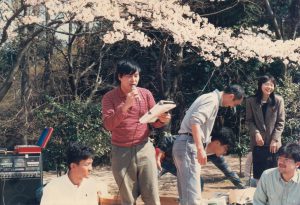

<10>いざ鎌倉、源氏山大花見宴

PARTⅢ 『DOORS』の不運

<11>インターネット誌『DOORS』創刊

<12>『DOORS』は3Dメディア

<13>短命の中の豊穣

<14>突然の強制終了

本書にご登場いただいた方は120人を超えます。折々に話を聞いたこの道の権威、『ASAHIパソコン』などで協力いただいた多くの先達・仲間、その間、続けてきた花見の常連客―。「私家版・日本IT社会発達史」と名乗りはしても、きわめて個人的な懐旧談に名前を記載させていただいたご無礼をどうかご寛容ください。すでに鬼籍に入られた方々、いまは連絡もできない方々も含め、みなさん、いろいろお世話になりました。また、本来ならあらためてご挨拶するなり、送本させていただくなりすべきでしょうが、これもコロナ禍など諸般の事情で思うにまかせぬ状況です。この点もよろしくご推察ください。

◇

私が朝日新聞出版局に在籍した平成の前半3分の1の出来事が本書に収録されており、その中心が『ASAHIパソコン』と『DOORS』の創刊でした。その後も朝日新聞総合研究センター、明治大学や情報セキュリティ大学院大学、サイバー大学などを経つつ、持論のサイバーリテラシーを通して、IT社会の出来事をウオッチしてきました。令和に入ってからは、コロナ禍を契機にZoomサロンOnline塾DOORSを主宰、2023年夏までに65回を数えました。この<平成とITと私>シリーズは平成末年まで続ける予定です。

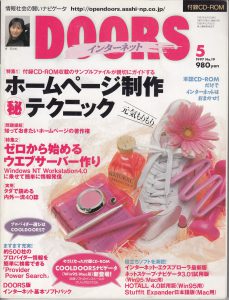

先にも書いたが、『DOORS』は1997年5月号で突然休刊になった。有無を言わせずの強制終了である。最終号の目次が「休刊」のお知らせで、表紙には「ゼロから始めるウエブサーバー作り」の記事紹介もある。牧野さんの「今月の怒る弁護士」は「社会は変動する。かつての経済先進国日本は今急速に凋落する。未来を展望できない国家は、大きく衰退するのが歴史的必然だ」と書いている。私には『DOORS』休刊決定そのものが朝日新聞凋落の予告のようにも思われた。今は亡き三浦賢一君が「矢野さんにはいつも僕がついているから」と言ってくれたのは、突然の休刊を告げられた夜のことである。

先にも書いたが、『DOORS』は1997年5月号で突然休刊になった。有無を言わせずの強制終了である。最終号の目次が「休刊」のお知らせで、表紙には「ゼロから始めるウエブサーバー作り」の記事紹介もある。牧野さんの「今月の怒る弁護士」は「社会は変動する。かつての経済先進国日本は今急速に凋落する。未来を展望できない国家は、大きく衰退するのが歴史的必然だ」と書いている。私には『DOORS』休刊決定そのものが朝日新聞凋落の予告のようにも思われた。今は亡き三浦賢一君が「矢野さんにはいつも僕がついているから」と言ってくれたのは、突然の休刊を告げられた夜のことである。 ここで山本博氏について少し説明しておこう。彼は北海道新聞からスカウトされた途中入社組ながら、横浜支局デスク時代のリクルート報道で名をはせた朝日新聞社会部きっての特ダネ記者だった(平和相互銀行事件、KDD事件、談合キャンペーンなどの調査報道に携わり、新聞協会賞も2度受賞している。『朝日新聞の調査報道』=小学館=の著書がある)。柴田鉄治さんは朝日新聞改革案として「山本博君をリーダーとする調査報道部門を作るべきだ」と常々言っていたが、ともに編集局中枢から外されていた。朝日新聞という会社は、特ダネ記者を名古屋社会部長、販売局次長と適当に処遇しながら、次いで出版局次長にしたのである。

ここで山本博氏について少し説明しておこう。彼は北海道新聞からスカウトされた途中入社組ながら、横浜支局デスク時代のリクルート報道で名をはせた朝日新聞社会部きっての特ダネ記者だった(平和相互銀行事件、KDD事件、談合キャンペーンなどの調査報道に携わり、新聞協会賞も2度受賞している。『朝日新聞の調査報道』=小学館=の著書がある)。柴田鉄治さんは朝日新聞改革案として「山本博君をリーダーとする調査報道部門を作るべきだ」と常々言っていたが、ともに編集局中枢から外されていた。朝日新聞という会社は、特ダネ記者を名古屋社会部長、販売局次長と適当に処遇しながら、次いで出版局次長にしたのである。

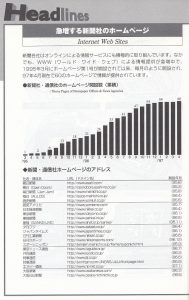

OPENDOORSが日本のマスメディア最初のホームページとして新聞協会のパンフレット『1997日本の新聞』に記されていることはすでに述べた。時代は突然、現在に飛ぶが、主宰しているOnline塾DOORSで友人、森治郎さんのミニコミ誌『探見』との共催で阿部裕行・多摩市長の話を聞いたことがある。

OPENDOORSが日本のマスメディア最初のホームページとして新聞協会のパンフレット『1997日本の新聞』に記されていることはすでに述べた。時代は突然、現在に飛ぶが、主宰しているOnline塾DOORSで友人、森治郎さんのミニコミ誌『探見』との共催で阿部裕行・多摩市長の話を聞いたことがある。 さて、本題である。わが社にとっても、また私たちにしてもまだインターネットをよく知らなかったわけで、社外の何人かに助言を頼んだ。それは相当たる顔ぶれだった。

さて、本題である。わが社にとっても、また私たちにしてもまだインターネットをよく知らなかったわけで、社外の何人かに助言を頼んだ。それは相当たる顔ぶれだった。 日本でのインターネットの父とも言われる村井純さんには、当然のことながら、さまざまにお世話になった(伊藤、村井両氏の写真は1996年のインターロップで)。

日本でのインターネットの父とも言われる村井純さんには、当然のことながら、さまざまにお世話になった(伊藤、村井両氏の写真は1996年のインターロップで)。 著書もある。彼はインタビュー(1996年6月号)で「これからは技術者ではなく、社会の第一線で活躍している実務のプロがインターネットを始めるときである」と、インターネットの伝道師らしく、熱っぽく語っている(当時は慶応義塾大学助教授だったが、その後教授になり、現在は内閣官房参与、デジタル庁顧問なども努めている)。

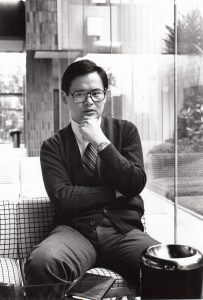

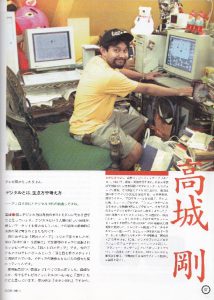

著書もある。彼はインタビュー(1996年6月号)で「これからは技術者ではなく、社会の第一線で活躍している実務のプロがインターネットを始めるときである」と、インターネットの伝道師らしく、熱っぽく語っている(当時は慶応義塾大学助教授だったが、その後教授になり、現在は内閣官房参与、デジタル庁顧問なども努めている)。 されたり、この業界ではすっかり「顔」だった。にもかかわらず、利害渦巻く業界の垢にまみれぬ、毅然としたと身の処し方が、きわめてさわやかな印象だった。オーソン・ウエルズとスタンリー・キューブリックを敬愛する元映画青年は、時代の最先端で忙しく動き回りながら、メガネの奥に光る柔和な目で、メディア社会の行く末を見つめ、すでに『ハイパーメディア・ギャラクシー』(福武書店、1988年)などを世に問うていた。

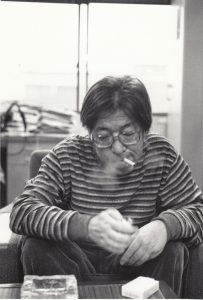

されたり、この業界ではすっかり「顔」だった。にもかかわらず、利害渦巻く業界の垢にまみれぬ、毅然としたと身の処し方が、きわめてさわやかな印象だった。オーソン・ウエルズとスタンリー・キューブリックを敬愛する元映画青年は、時代の最先端で忙しく動き回りながら、メガネの奥に光る柔和な目で、メディア社会の行く末を見つめ、すでに『ハイパーメディア・ギャラクシー』(福武書店、1988年)などを世に問うていた。 史』=晶文社、1997年=として出版された)、折々の特集などでも知恵をお借りした。彼はその後、東大教授になったが、2014年に62歳で夭折したのはまことに残念である(写真は『ASAHIパソコン』インタビュー時のもの)。

史』=晶文社、1997年=として出版された)、折々の特集などでも知恵をお借りした。彼はその後、東大教授になったが、2014年に62歳で夭折したのはまことに残念である(写真は『ASAHIパソコン』インタビュー時のもの)。 内訳は、

内訳は、

だいたい1万円未満だが、1万円以上のものもある。岩波書店の『広辞苑』は第4版で1万4420円、平凡社の『世界大百科事典』は31巻の大百科事典が検索ソフトを含めて数枚のCD-ROMに収められ、14万5000円だった(私は1998年に発売された『広辞苑第5版』1万1100円と、同年発売の『世界大百科事典』第2版、5枚組で5万9000円を買った。『世界大百科事典』まさに高機能化、低価格化していたが、結局、あまり使わず、紙の『世界大百科事典』と同じ運命をたどった)。

だいたい1万円未満だが、1万円以上のものもある。岩波書店の『広辞苑』は第4版で1万4420円、平凡社の『世界大百科事典』は31巻の大百科事典が検索ソフトを含めて数枚のCD-ROMに収められ、14万5000円だった(私は1998年に発売された『広辞苑第5版』1万1100円と、同年発売の『世界大百科事典』第2版、5枚組で5万9000円を買った。『世界大百科事典』まさに高機能化、低価格化していたが、結局、あまり使わず、紙の『世界大百科事典』と同じ運命をたどった)。 タイトルを「ポスト日本人」としたことについて雑誌でこういうことを書いている(福井コンピュータ『cyber Architect』 1996年秋号)。

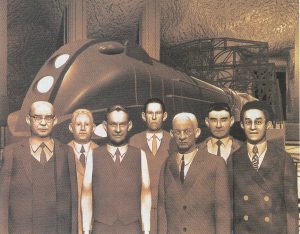

タイトルを「ポスト日本人」としたことについて雑誌でこういうことを書いている(福井コンピュータ『cyber Architect』 1996年秋号)。 『ガジェット』は、日本よりも海外で高い評価を受けた。ユーザーがマウスを操作しながら、インタラクティブな物語の中に入っていく点では、たしかにゲームだが、より深い一つの世界を築き上げている。ゲームは、7人の科学者が発明した洗脳装置センソラマをめぐって、帝国と共和国、その双

『ガジェット』は、日本よりも海外で高い評価を受けた。ユーザーがマウスを操作しながら、インタラクティブな物語の中に入っていく点では、たしかにゲームだが、より深い一つの世界を築き上げている。ゲームは、7人の科学者が発明した洗脳装置センソラマをめぐって、帝国と共和国、その双 方のスパイが暗闘を繰り広げる形で展開する。プレーヤーは、帝国のスパイの役割を与えられ、科学者たちの身辺を探りながら、いつしか不思議な狂気の世界へ迷い込む。最後にどんでん返しも仕組まれており、海外で6万枚、日本で5万枚を売るヒットとなった。この作品は93年度のマルチメディアグランプリ通産大臣賞を受賞した。アメリカの各メディアで激賞され、95年2月27日号の『ニューズウィーク』誌は、彼を「未来を動かす50人」の1人に選んだ。

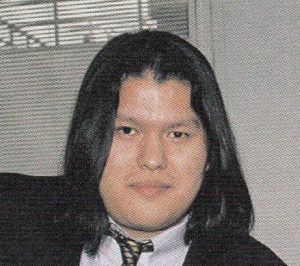

方のスパイが暗闘を繰り広げる形で展開する。プレーヤーは、帝国のスパイの役割を与えられ、科学者たちの身辺を探りながら、いつしか不思議な狂気の世界へ迷い込む。最後にどんでん返しも仕組まれており、海外で6万枚、日本で5万枚を売るヒットとなった。この作品は93年度のマルチメディアグランプリ通産大臣賞を受賞した。アメリカの各メディアで激賞され、95年2月27日号の『ニューズウィーク』誌は、彼を「未来を動かす50人」の1人に選んだ。 飯野賢治さんは、インタビュー当時、まだ25歳だった。処女作のアドベンチャーゲーム『Dの食卓』で脚光を浴びていたころで、大きな体、いかつい風貌、それに似合わぬやさしい笑顔、同じ25歳で映画『市民ケーン』を作ったオーソン・

飯野賢治さんは、インタビュー当時、まだ25歳だった。処女作のアドベンチャーゲーム『Dの食卓』で脚光を浴びていたころで、大きな体、いかつい風貌、それに似合わぬやさしい笑顔、同じ25歳で映画『市民ケーン』を作ったオーソン・ ウエルズを彷彿させるところがあった。

ウエルズを彷彿させるところがあった。 その主力の紙のメディアがさっぱり売れなかったのが最初にして最大の躓きだった。

その主力の紙のメディアがさっぱり売れなかったのが最初にして最大の躓きだった。 DOORSという意味で、3Dメディアと呼んだ(3D=Three Dimensionでもあった)。創刊直後のある会合で、私は『DOORS』のコンセプトを敷衍して次のように話した。

DOORSという意味で、3Dメディアと呼んだ(3D=Three Dimensionでもあった)。創刊直後のある会合で、私は『DOORS』のコンセプトを敷衍して次のように話した。

ここには、インターネットにはガイド誌より、メディアとしての本質を掘り下げた記事が求められるのではないかという私の思いが反映していた。だから、創刊前に発行したムックは『インターネットの理解(Understanding Internet)』だった。MIT時代にインターネット最先端を精力的に取材、人脈も築いていた編集委員、服部桂君が全身全霊を打ち込んだ、インターネットの解説本としては他に例を見ない傑作だったと今でも思っている。タイトルがマー

ここには、インターネットにはガイド誌より、メディアとしての本質を掘り下げた記事が求められるのではないかという私の思いが反映していた。だから、創刊前に発行したムックは『インターネットの理解(Understanding Internet)』だった。MIT時代にインターネット最先端を精力的に取材、人脈も築いていた編集委員、服部桂君が全身全霊を打ち込んだ、インターネットの解説本としては他に例を見ない傑作だったと今でも思っている。タイトルがマー  シャル・マクルーハンの『メディア論』(Understanding Media)をもじっているように、インターネット黎明期のアメリカの最新事情を丁寧に紹介すると同時に、インターネットの預言者と呼んでもいいマクルーハンについても詳しく紹介した。巻頭ではジム・クラークやマーク・ア

シャル・マクルーハンの『メディア論』(Understanding Media)をもじっているように、インターネット黎明期のアメリカの最新事情を丁寧に紹介すると同時に、インターネットの預言者と呼んでもいいマクルーハンについても詳しく紹介した。巻頭ではジム・クラークやマーク・ア ンドルーセンなどにもインタビューし、アメリカでのインターネットの熱気について伝えている。

ンドルーセンなどにもインタビューし、アメリカでのインターネットの熱気について伝えている。 「3Dメディア」としての実績は、少しづつ築かれつつあったとも自負している。主なものを整理すると、以下のようになる(写真は1996年7月号の3DOORS案内)。

「3Dメディア」としての実績は、少しづつ築かれつつあったとも自負している。主なものを整理すると、以下のようになる(写真は1996年7月号の3DOORS案内)。 私は『月刊Asahi』の3代目編集長となり、総合月刊誌の新しいスタイルを確立したいと悪戦苦闘したが、結局はうまく行かず、A4変型判から従来の総合月刊誌のA5判、いわゆる「弁当箱」スタイルに移行するなどの経過を経たのち、その休刊に立ち会うことになった。『20世紀日本の異能・偉才100人』(1992.7号)など発売直後に完売する特集をしたなどの思い出もあるが、ITと直接関係がないので、ここではその後、取り組むことになったインターネット情報誌『DOORS』に話を移したい。

私は『月刊Asahi』の3代目編集長となり、総合月刊誌の新しいスタイルを確立したいと悪戦苦闘したが、結局はうまく行かず、A4変型判から従来の総合月刊誌のA5判、いわゆる「弁当箱」スタイルに移行するなどの経過を経たのち、その休刊に立ち会うことになった。『20世紀日本の異能・偉才100人』(1992.7号)など発売直後に完売する特集をしたなどの思い出もあるが、ITと直接関係がないので、ここではその後、取り組むことになったインターネット情報誌『DOORS』に話を移したい。

1993年に発足した米クリントン政権はインターネットを重視したNII(National Information Infrastructure 全米情報基盤)構想を発表、「情報スーパーハイウエイ」という言葉とともに、インターネットが広く流布されることになった。軍事用、学術用に発展したインターネットは、しだいに商用利用へと道を開き、1995にはつながれたホスト数で、学術関係よりもビジネス関係の方が多くなっている。同年にはNSFネットのバックボーンも民間ネットワーク・プロバイダーへ移された。日本で初期のインターネット普及に取り組んだのがJUNET(Japan University Network)であり、それが発展したWIDE(Widely Integrated Distributed Environments)プロジェクトで、その中心人物が村井純氏だった。

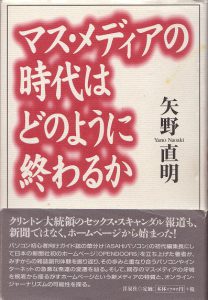

1993年に発足した米クリントン政権はインターネットを重視したNII(National Information Infrastructure 全米情報基盤)構想を発表、「情報スーパーハイウエイ」という言葉とともに、インターネットが広く流布されることになった。軍事用、学術用に発展したインターネットは、しだいに商用利用へと道を開き、1995にはつながれたホスト数で、学術関係よりもビジネス関係の方が多くなっている。同年にはNSFネットのバックボーンも民間ネットワーク・プロバイダーへ移された。日本で初期のインターネット普及に取り組んだのがJUNET(Japan University Network)であり、それが発展したWIDE(Widely Integrated Distributed Environments)プロジェクトで、その中心人物が村井純氏だった。 出版局を去った後の1998年に出した『マス・メディアの時代はどのように終わるか』(洋泉社)のデータをもとに、1995年の状況を再現してみよう(本書は絶版となっている。『ASAHIパソコン』および『DOORS』について丁寧に振り返っており、本<平成とITと私>前半の記述の多くは本書に寄っていることをお断りしておく)。

出版局を去った後の1998年に出した『マス・メディアの時代はどのように終わるか』(洋泉社)のデータをもとに、1995年の状況を再現してみよう(本書は絶版となっている。『ASAHIパソコン』および『DOORS』について丁寧に振り返っており、本<平成とITと私>前半の記述の多くは本書に寄っていることをお断りしておく)。 ①阪神淡路大震災で、災害に強い情報手段として注目される

①阪神淡路大震災で、災害に強い情報手段として注目される

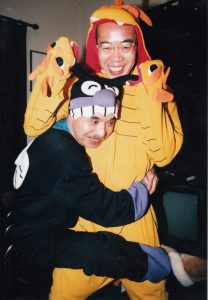

最初のころの顔ぶれには村瀬さん、おてもりさん、斎藤さん、編集部の宮脇、見沢両君、「あむ」の荒瀬君、小本さんなどの姿も見え、まさに『ASAHIパソコン』気勢会の趣で、当時の出版局次長、柴田鉄治さん、三浦君なども参加してくれている。その後はときに地元鎌倉の作家、井上ひさしさん、CGの大家、河口洋一郎君なども顔を見せた。雨の日に若い女性陣が気を利かせて持って来てくれたぬいぐるみで大いに盛り上がったこともある。明治大学の夏井高人さんも一度来て、しこたま酔っぱらって帰っていった。法政大学の白田秀彰さんが他の人とは群を抜いた伊達姿で若い女性と写っている写真も残っている。

最初のころの顔ぶれには村瀬さん、おてもりさん、斎藤さん、編集部の宮脇、見沢両君、「あむ」の荒瀬君、小本さんなどの姿も見え、まさに『ASAHIパソコン』気勢会の趣で、当時の出版局次長、柴田鉄治さん、三浦君なども参加してくれている。その後はときに地元鎌倉の作家、井上ひさしさん、CGの大家、河口洋一郎君なども顔を見せた。雨の日に若い女性陣が気を利かせて持って来てくれたぬいぐるみで大いに盛り上がったこともある。明治大学の夏井高人さんも一度来て、しこたま酔っぱらって帰っていった。法政大学の白田秀彰さんが他の人とは群を抜いた伊達姿で若い女性と写っている写真も残っている。

私が『アサヒグラフ』編集部員の時で、徒歩で描き出した壮大な絵地図の作者を紹介してもらったのがきっかけだった。

私が『アサヒグラフ』編集部員の時で、徒歩で描き出した壮大な絵地図の作者を紹介してもらったのがきっかけだった。 りと並ぶ『ASAHIパソコン』を見せてくれたときは、ちょっと感激した。北九州から中国文学者の林田慎之介さんがやってきて、朗々たる歌声を披露してくれたこともある。林田さんとは『月刊Asahi』時代に三国志特集をするときに寄稿していただいて以来の仲だが、その縁で知り合った知泉書館の小山光夫さんも常連の花見仲間で、彼にはそ

りと並ぶ『ASAHIパソコン』を見せてくれたときは、ちょっと感激した。北九州から中国文学者の林田慎之介さんがやってきて、朗々たる歌声を披露してくれたこともある。林田さんとは『月刊Asahi』時代に三国志特集をするときに寄稿していただいて以来の仲だが、その縁で知り合った知泉書館の小山光夫さんも常連の花見仲間で、彼にはそ の後、私のサイバーリテラシー3部作を出版していただくことにもなった。同書館の高野文子さんが一緒だったこともある。

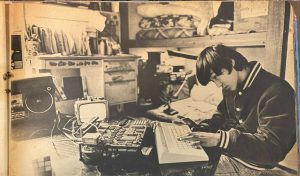

の後、私のサイバーリテラシー3部作を出版していただくことにもなった。同書館の高野文子さんが一緒だったこともある。 コンもだんだん自分に似てくる」などとしゃれたことを言って私を喜ばせたのである。その日は偶然の再会を祝してすぐ食事に出かけ、乾杯した(写真は『アサヒグラフ』1981.4.17号)。

コンもだんだん自分に似てくる」などとしゃれたことを言って私を喜ばせたのである。その日は偶然の再会を祝してすぐ食事に出かけ、乾杯した(写真は『アサヒグラフ』1981.4.17号)。 そんなことで昼過ぎになると、両グループはすっかり打ち解け、にぎやかな花見が始まった。梶原君は今でも「あのときほど酔っぱらったことはない」と回想している。我々は重い発動機を山に持ち上げ、レンタルのカラオケマシンで景気をつけたが、先方の飲み屋の女将が「花見にカラオケなんて無粋なものは持ち込んじゃダメ」と制止するのも聞かず、仲間から飛び入りも出て、花見は大いに盛り上がった。

そんなことで昼過ぎになると、両グループはすっかり打ち解け、にぎやかな花見が始まった。梶原君は今でも「あのときほど酔っぱらったことはない」と回想している。我々は重い発動機を山に持ち上げ、レンタルのカラオケマシンで景気をつけたが、先方の飲み屋の女将が「花見にカラオケなんて無粋なものは持ち込んじゃダメ」と制止するのも聞かず、仲間から飛び入りも出て、花見は大いに盛り上がった。 たのが伊東君の長男、直基君である。若かった3人ももう50代半ばである。

たのが伊東君の長男、直基君である。若かった3人ももう50代半ばである。 好き、花見をすると言ったらさっそく、出演してくれることになった。我が家に衣装を持ち込んで身支度を整え、しゃなりしゃなりと山に登る。「よっ!桃太郎」と拍手喝采で、通行の花見客からおひねりも飛んだ。あいにく雨の日に、敏ちゃんがせっかく用意したのに、と夕方になって鶴岡八幡宮の段かずらまで繰り出したこともあった。

好き、花見をすると言ったらさっそく、出演してくれることになった。我が家に衣装を持ち込んで身支度を整え、しゃなりしゃなりと山に登る。「よっ!桃太郎」と拍手喝采で、通行の花見客からおひねりも飛んだ。あいにく雨の日に、敏ちゃんがせっかく用意したのに、と夕方になって鶴岡八幡宮の段かずらまで繰り出したこともあった。 くれた西田雅昭さんである。彼はたしか2回目から最終回まで毎回、参加してくれたばかりか、コンピュータ仲間の黒岩潤司、久米正浩、市川剛、橘静枝、倉田彰敏、大江富夫、松島好則といったコンピュータやインターネットの猛者をどんどん誘い、それらの人びとがまた常連になって、花見グループの一大勢力を築くにいたった。みんな飲んベイかつうるさ型で、花見はいよいよ盛り上がった。『DOORS』を手伝ってもらった加藤泰子さんが顔を見せたこともある。

くれた西田雅昭さんである。彼はたしか2回目から最終回まで毎回、参加してくれたばかりか、コンピュータ仲間の黒岩潤司、久米正浩、市川剛、橘静枝、倉田彰敏、大江富夫、松島好則といったコンピュータやインターネットの猛者をどんどん誘い、それらの人びとがまた常連になって、花見グループの一大勢力を築くにいたった。みんな飲んベイかつうるさ型で、花見はいよいよ盛り上がった。『DOORS』を手伝ってもらった加藤泰子さんが顔を見せたこともある。 西田さんは現在、ライフワークとも言える『治安維持法検挙者の記録―特高に踏みにじられた人々』(小森恵著、西田義信編、文生書院)のデータベース作りに取り組んでおられる。恩師の小森恵さんが手がけた治安維持法検挙者のデータを引き継ぎ、2016年に大部の書物を刊行したが、そのデータをより完璧なものにすることにほとんど独力で取り組んでおられる。こういうことにこそ国(デジタル庁)の補助がほしいものだとつくづく思う。

西田さんは現在、ライフワークとも言える『治安維持法検挙者の記録―特高に踏みにじられた人々』(小森恵著、西田義信編、文生書院)のデータベース作りに取り組んでおられる。恩師の小森恵さんが手がけた治安維持法検挙者のデータを引き継ぎ、2016年に大部の書物を刊行したが、そのデータをより完璧なものにすることにほとんど独力で取り組んでおられる。こういうことにこそ国(デジタル庁)の補助がほしいものだとつくづく思う。 た安田央、渡邊淳、新井健太郎、西岡恭史各君、やはりサイバーリテラシー研究所仲間の齊藤航君や藤岡福資郎君たちが参加するなど、メンバーも大きく移り変わったが、初期の参加者の輪はずっと続いた。ライターの吉村克己君や『月刊Asahi』で一緒だった高野博昭君は初期から参加してくれたし、朝日新聞の同期で大妻女子大学教授になった松浦康彦、『DOORS』で一緒だった鎌倉在住の角田暢夫両君も後半の常連だった。元NECの後藤富雄さんもその1人で、玄関にびっしり並んだ別人の靴を履いて帰ったこともある。

た安田央、渡邊淳、新井健太郎、西岡恭史各君、やはりサイバーリテラシー研究所仲間の齊藤航君や藤岡福資郎君たちが参加するなど、メンバーも大きく移り変わったが、初期の参加者の輪はずっと続いた。ライターの吉村克己君や『月刊Asahi』で一緒だった高野博昭君は初期から参加してくれたし、朝日新聞の同期で大妻女子大学教授になった松浦康彦、『DOORS』で一緒だった鎌倉在住の角田暢夫両君も後半の常連だった。元NECの後藤富雄さんもその1人で、玄関にびっしり並んだ別人の靴を履いて帰ったこともある。

発表当時、大いに話題になったはずだが、トフラーの『第三の波』から遡ること20年というのはすごい。これらの論考を集めた『情報の文明学』『情報論ノート』(いずれも中央公論社)が1980年代末に出版されているが、いま読み返してみても、新鮮な驚きに打たれる(「情報産業論」の先駆性については、本サイバー燈台所収の小林龍生「

発表当時、大いに話題になったはずだが、トフラーの『第三の波』から遡ること20年というのはすごい。これらの論考を集めた『情報の文明学』『情報論ノート』(いずれも中央公論社)が1980年代末に出版されているが、いま読み返してみても、新鮮な驚きに打たれる(「情報産業論」の先駆性については、本サイバー燈台所収の小林龍生「 これからは「情報の検索、処理、生産、展開についての技術が、個人の基礎的素養としてたいせつなものになる」との認識のもとに、その具体的技術を紹介したものだ。「情報の時代における個人のありかたを十分にかんがえておかないと、組織の敷設した合理主義の路線を、個人はただひたすらはしらされる、ということにもなりかねないのである。組織のなかにいないと、個人の知的生産力が発揮できない、などというのは、まったくばかげている。あたらしい時代における、個人の知的武装が必要なのである」とも書いている。

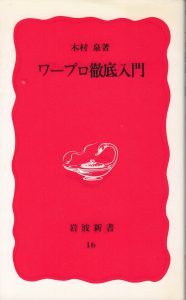

これからは「情報の検索、処理、生産、展開についての技術が、個人の基礎的素養としてたいせつなものになる」との認識のもとに、その具体的技術を紹介したものだ。「情報の時代における個人のありかたを十分にかんがえておかないと、組織の敷設した合理主義の路線を、個人はただひたすらはしらされる、ということにもなりかねないのである。組織のなかにいないと、個人の知的生産力が発揮できない、などというのは、まったくばかげている。あたらしい時代における、個人の知的武装が必要なのである」とも書いている。 創刊前の1988年3月、木村泉『ワープロ徹底入門』(岩波新書)が出版され、たちまちベストセラーになったことが私に大きな自信を与えてくれたのだった。そのころすでに十数万部が売れていた。コンピュータという専門領域の話をやさしく語った文章、「とことん派」を自称する著者の徹底した実証精神が、多くの人に、この本を手にとらせたのである。

創刊前の1988年3月、木村泉『ワープロ徹底入門』(岩波新書)が出版され、たちまちベストセラーになったことが私に大きな自信を与えてくれたのだった。そのころすでに十数万部が売れていた。コンピュータという専門領域の話をやさしく語った文章、「とことん派」を自称する著者の徹底した実証精神が、多くの人に、この本を手にとらせたのである。 冒頭で、木村さんは「ワープロは洗濯機や電子レンジと同じようなものでね。ま、食わずぎらいしないでつきあってやって下さいよ」と読者に呼びかけ、その気のある人には「若いもんにばかにされないように、ワープロとの具体的なつき合い方を伝授する」と約束していた。さらに著者としてやりたいこととして、「ワープロがわれわれの生活にさいわいをもたらし、災いをもたらさぬようにするための手だてをさぐりたい」と、社会的影響にも言及していた。「ワープロ」を「パソコン」に置き換えれば、私が『ASAHIパソコン』でやりたいと思っていることではないか。

冒頭で、木村さんは「ワープロは洗濯機や電子レンジと同じようなものでね。ま、食わずぎらいしないでつきあってやって下さいよ」と読者に呼びかけ、その気のある人には「若いもんにばかにされないように、ワープロとの具体的なつき合い方を伝授する」と約束していた。さらに著者としてやりたいこととして、「ワープロがわれわれの生活にさいわいをもたらし、災いをもたらさぬようにするための手だてをさぐりたい」と、社会的影響にも言及していた。「ワープロ」を「パソコン」に置き換えれば、私が『ASAHIパソコン』でやりたいと思っていることではないか。 数学の森毅・京大教授には、1990年初頭に会っている。専門の数学を離れて、文学、評論の分野でも活躍、その飄々として、しかも歯に衣着せぬ発言で「森一刀斎」とも称されていた森さんに、パソコンよもやま話、情報社会とのつきあい方を聞いた。話は多岐にわたり、いずれもおもしろかったが、プライバシー問題にからんでの「情報社会とバグ」の発言を紹介しておく。まことに含蓄深いというべきだろう。

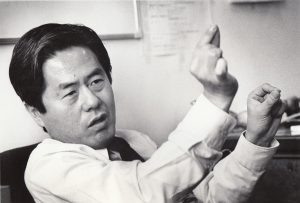

数学の森毅・京大教授には、1990年初頭に会っている。専門の数学を離れて、文学、評論の分野でも活躍、その飄々として、しかも歯に衣着せぬ発言で「森一刀斎」とも称されていた森さんに、パソコンよもやま話、情報社会とのつきあい方を聞いた。話は多岐にわたり、いずれもおもしろかったが、プライバシー問題にからんでの「情報社会とバグ」の発言を紹介しておく。まことに含蓄深いというべきだろう。 『教育とコンピュータ』(岩波新書)の佐伯眸・東大教育学部教授には、コンピュータのシミュレーション機能を中心に話を聞いた。佐伯さんは、コンピュータが経験代行的なシミュレーションに使われていることに疑問を呈し、「シミュレーションといわれているものの何がおかしいかというと、シミュレーションを作ったプログラマーのコンセプト、目的意識、メタ理論などを隠すところです。舞台の前面だけを見せて、すべてを描き出しているがごとく見せて、われわれを受け身の観客にしてしまう。代行させようとしている人の意図が浅い場合、一見うまくいっているように見えても深まりがない

『教育とコンピュータ』(岩波新書)の佐伯眸・東大教育学部教授には、コンピュータのシミュレーション機能を中心に話を聞いた。佐伯さんは、コンピュータが経験代行的なシミュレーションに使われていることに疑問を呈し、「シミュレーションといわれているものの何がおかしいかというと、シミュレーションを作ったプログラマーのコンセプト、目的意識、メタ理論などを隠すところです。舞台の前面だけを見せて、すべてを描き出しているがごとく見せて、われわれを受け身の観客にしてしまう。代行させようとしている人の意図が浅い場合、一見うまくいっているように見えても深まりがない し、またほんものそっくりになってしまったら、現実を力学の対象としてみるのか、美術の対象としてみるのか、それらが全部はいってしまい、ということは、結局、何にも見えなくなってしまう」と言った。

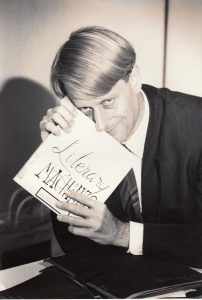

し、またほんものそっくりになってしまったら、現実を力学の対象としてみるのか、美術の対象としてみるのか、それらが全部はいってしまい、ということは、結局、何にも見えなくなってしまう」と言った。 ジャケットにジーパンというラフな姿。しかし、ネクタイを締めていた。髪はふさふさと、足は長く、軽快そうな靴をはいて、とても50歳過ぎには見えなかった。目はやさしく、いたずらっぽく、笑っていた。ハワード・ラインゴールドは『思考のための道具』でネルソンについて「社会的おちこぼれで、うるさ型の自称天才である。……。野性的で活気があり、想像力が豊かで、神経過敏であるためか職につくのに問題を起こしがちで、同僚とトラブルが多い。彼こそ、数年前は10代前半で自作のコンピュータやプログラムに夢中で、現在はパーソナル・コンピュータ産業での立て役者である世代の隠れた扇動者である」と書いている。インタビューした感想で言えば、才気にあふれ、上品なユーモアセンスを身につけた、実に魅力的な人だった。父親は『ソルジャー・ブルー』などで有名な映画監督、ラルフ・ネルソンで、母親も女優だった。

ジャケットにジーパンというラフな姿。しかし、ネクタイを締めていた。髪はふさふさと、足は長く、軽快そうな靴をはいて、とても50歳過ぎには見えなかった。目はやさしく、いたずらっぽく、笑っていた。ハワード・ラインゴールドは『思考のための道具』でネルソンについて「社会的おちこぼれで、うるさ型の自称天才である。……。野性的で活気があり、想像力が豊かで、神経過敏であるためか職につくのに問題を起こしがちで、同僚とトラブルが多い。彼こそ、数年前は10代前半で自作のコンピュータやプログラムに夢中で、現在はパーソナル・コンピュータ産業での立て役者である世代の隠れた扇動者である」と書いている。インタビューした感想で言えば、才気にあふれ、上品なユーモアセンスを身につけた、実に魅力的な人だった。父親は『ソルジャー・ブルー』などで有名な映画監督、ラルフ・ネルソンで、母親も女優だった。 ハイパーテキストは、いくつかの枝分かれ構造と対話型の応答を基本にしているが、そういった考えを最初に商品化したソフトが、マッキントッシュ用の「ハイパーカード」だった。ハイパーカードの開発者、ビル・アトキンソンさんは、絵を描くソフト「マックペイント」の開発者でもある。

ハイパーテキストは、いくつかの枝分かれ構造と対話型の応答を基本にしているが、そういった考えを最初に商品化したソフトが、マッキントッシュ用の「ハイパーカード」だった。ハイパーカードの開発者、ビル・アトキンソンさんは、絵を描くソフト「マックペイント」の開発者でもある。 紀田順一郎さんは仕事に趣味にパソコンをフル活用し、「パソコンが文字通りパーソナルな道具になれば、個人の知的生活はより豊かになるだろう」と考え、実践もしていた「パソコンの達人」で、話を聞いて楽しく、また同感することも多かった。当時紀田さんが使っていたソフトは、ワープロが一太郎、データベースがdBASEⅢ、表計算がエクセル(マックⅡで使用)。ワープロ辞書についてとくに話がはずんだ。

紀田順一郎さんは仕事に趣味にパソコンをフル活用し、「パソコンが文字通りパーソナルな道具になれば、個人の知的生活はより豊かになるだろう」と考え、実践もしていた「パソコンの達人」で、話を聞いて楽しく、また同感することも多かった。当時紀田さんが使っていたソフトは、ワープロが一太郎、データベースがdBASEⅢ、表計算がエクセル(マックⅡで使用)。ワープロ辞書についてとくに話がはずんだ。 石綿さんは、『ASAHIパソコン』の表記基準策定にあたってのお知恵拝借インタビューだった。たとえば、『アサヒグラフ』では、朝日新聞でふつう使われているように、コンピューターと音引きを入れていたが、『ASAHIパソコン』では、専門誌の立場から、コンピュータ業界でふつうに使われるコンピュータと音引きなしに統一し、そのように表記していた。

石綿さんは、『ASAHIパソコン』の表記基準策定にあたってのお知恵拝借インタビューだった。たとえば、『アサヒグラフ』では、朝日新聞でふつう使われているように、コンピューターと音引きを入れていたが、『ASAHIパソコン』では、専門誌の立場から、コンピュータ業界でふつうに使われるコンピュータと音引きなしに統一し、そのように表記していた。 インタビューしたのは総勢44人で、ほかにもこんな方々がいた。事故で手足の自由を失いながら持ち前のがんばり精神でパソコンに挑戦、CG(コンピュータ・グラフィックス)で作品を発表したり、パソコン通信で同じような仲間に夢を与えたりしていた上村数洋さん。金春流家伝の太鼓の手付きをワープロで表記していた金春惣右衛門さん。パソコン通信、琵琶COM.NETで活躍していた陶工の神崎紫峰さん、神崎さんは古信楽焼を再興した人で、私は

インタビューしたのは総勢44人で、ほかにもこんな方々がいた。事故で手足の自由を失いながら持ち前のがんばり精神でパソコンに挑戦、CG(コンピュータ・グラフィックス)で作品を発表したり、パソコン通信で同じような仲間に夢を与えたりしていた上村数洋さん。金春流家伝の太鼓の手付きをワープロで表記していた金春惣右衛門さん。パソコン通信、琵琶COM.NETで活躍していた陶工の神崎紫峰さん、神崎さんは古信楽焼を再興した人で、私は  その苦労話に大いに感激、誌面もそちらの話が多くなった。秋葉原電気街の知る人ぞ知る「本多通商」の本多弘男さん。「マイコン乙女」にして「UNIX解説者」の白田由香利さん。

その苦労話に大いに感激、誌面もそちらの話が多くなった。秋葉原電気街の知る人ぞ知る「本多通商」の本多弘男さん。「マイコン乙女」にして「UNIX解説者」の白田由香利さん。 サ開発に大きな役割を果たした嶋正利さん。『思考のための道具』の著者で、その後もたびたび来日していたハワード・ラインゴールドさん。NECでパソコン事業部立ち上げに貢献した渡辺和也さん、彼は「物事を始めるベストタイミングは80%の人が反対している時だといいますよね」と思わず膝を叩きたくなるようなことを言った。当時放送教育研究センター助教授で

サ開発に大きな役割を果たした嶋正利さん。『思考のための道具』の著者で、その後もたびたび来日していたハワード・ラインゴールドさん。NECでパソコン事業部立ち上げに貢献した渡辺和也さん、彼は「物事を始めるベストタイミングは80%の人が反対している時だといいますよね」と思わず膝を叩きたくなるようなことを言った。当時放送教育研究センター助教授で 、後に東京大学大学院教授となった浜野保樹さん、『ハイパーメディア・ギャラクシー』や『同Ⅱコンピュータの終焉』などの意欲作で、コンピュータが中心となって推し進める将来像を洞察しようとしていた。情報法の権威で、高度情報社会のプライバシー問題に取り組んでいた一橋大学教授の堀部政男さん、など。

、後に東京大学大学院教授となった浜野保樹さん、『ハイパーメディア・ギャラクシー』や『同Ⅱコンピュータの終焉』などの意欲作で、コンピュータが中心となって推し進める将来像を洞察しようとしていた。情報法の権威で、高度情報社会のプライバシー問題に取り組んでいた一橋大学教授の堀部政男さん、など。 このインタビューをふりかえって思うことは、1つには『ASAHIパソコン』の仕事が、私にとって常に新しいことへの挑戦だったことである。もう1つはこの35年におけるコンピュータ、およびインターネットの発達のすさまじさである。かなりの人が話してくれた将来の夢は現在ではほとんどかなえられている。テッド・ネルソンさんが言っていたベイパーウエアがいつの間にかインターネットの現実になっているのである。一方で、当時は想像もしていなかった新しい事態がいま人類全体を深く覆っている。私は2000年ごろからIT社会を生きる基本素養として「サイバーリテラシー」を提唱するようになった。

このインタビューをふりかえって思うことは、1つには『ASAHIパソコン』の仕事が、私にとって常に新しいことへの挑戦だったことである。もう1つはこの35年におけるコンピュータ、およびインターネットの発達のすさまじさである。かなりの人が話してくれた将来の夢は現在ではほとんどかなえられている。テッド・ネルソンさんが言っていたベイパーウエアがいつの間にかインターネットの現実になっているのである。一方で、当時は想像もしていなかった新しい事態がいま人類全体を深く覆っている。私は2000年ごろからIT社会を生きる基本素養として「サイバーリテラシー」を提唱するようになった。 私のコンセプトを肉付けして誌面化するにあたって、三浦君はその編集マインドをいかんなく発揮して、彼の個性をうまくまぶしつつ、すばらしい形にしてくれた。三浦君は私より7歳、熊沢さんは5歳年少だったが、その2人とも今はこの世にない。そういうこともあって、この記録を書く気にもなったのである。

私のコンセプトを肉付けして誌面化するにあたって、三浦君はその編集マインドをいかんなく発揮して、彼の個性をうまくまぶしつつ、すばらしい形にしてくれた。三浦君は私より7歳、熊沢さんは5歳年少だったが、その2人とも今はこの世にない。そういうこともあって、この記録を書く気にもなったのである。 ムック5冊を出し終えてほっと一息ついたころ、出版されたばかりのロジャー・レウィン著、三浦賢一訳『ヒトの進化 新しい考え』(岩波書店)という本の献呈を受けた。サインの日付が1988.1.18となっている。三浦君の専門は生物学であり、めざしたのは科学ジャーナリストだったのである。

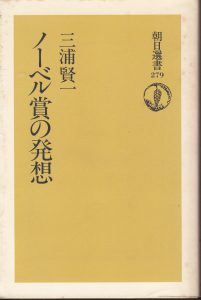

ムック5冊を出し終えてほっと一息ついたころ、出版されたばかりのロジャー・レウィン著、三浦賢一訳『ヒトの進化 新しい考え』(岩波書店)という本の献呈を受けた。サインの日付が1988.1.18となっている。三浦君の専門は生物学であり、めざしたのは科学ジャーナリストだったのである。 『科学朝日』時代には世界のノーベル賞学者20余人にインタビューした『ノーベル賞の発想』(朝日選書、1985)を世に問い、科学ジャーナリストとしての高い評価を受けていた。この本のあとがきで彼は「ノーベル賞を受賞するような飛躍は、守備範囲を狭く限定したような研究からは、なかなか生まれにくいようにみえる。守備範囲を限定しているようにみえても、広い範囲の知識を吸収し、広い視野を持っていた人が飛躍を成し遂げたというパターンがありそうに思われる」と、いかにも彼らしい控えめな表現ながら、意味深長な「真理」を語っている。

『科学朝日』時代には世界のノーベル賞学者20余人にインタビューした『ノーベル賞の発想』(朝日選書、1985)を世に問い、科学ジャーナリストとしての高い評価を受けていた。この本のあとがきで彼は「ノーベル賞を受賞するような飛躍は、守備範囲を狭く限定したような研究からは、なかなか生まれにくいようにみえる。守備範囲を限定しているようにみえても、広い範囲の知識を吸収し、広い視野を持っていた人が飛躍を成し遂げたというパターンがありそうに思われる」と、いかにも彼らしい控えめな表現ながら、意味深長な「真理」を語っている。 創刊から4カ月ほどたった2月15日号から3回にわたって「すべてはパロアルトから始まった」というルポが掲載された。筆者は三浦賢一君である。パソコンに向かいっぱなしのデスクワークから少し離れてのんびりしてもらいたいという気持ちもあって、パソコン発祥の地、アメリカ西海岸を訪ねてもらったのである。

創刊から4カ月ほどたった2月15日号から3回にわたって「すべてはパロアルトから始まった」というルポが掲載された。筆者は三浦賢一君である。パソコンに向かいっぱなしのデスクワークから少し離れてのんびりしてもらいたいという気持ちもあって、パソコン発祥の地、アメリカ西海岸を訪ねてもらったのである。

目玉は何といっても、村瀬康治の「入門講座」だった。村瀬さんはアスキーから出版されていた超ロングセラー『入門MS-DOS』、『実用MS-DOS』、『応用MS-DOS』のMS-DOS3部作などの著者として、この世界では知らぬ人のない人だった。村瀬さんに入門講座を引き受けていただけたのがラッキーだった。

目玉は何といっても、村瀬康治の「入門講座」だった。村瀬さんはアスキーから出版されていた超ロングセラー『入門MS-DOS』、『実用MS-DOS』、『応用MS-DOS』のMS-DOS3部作などの著者として、この世界では知らぬ人のない人だった。村瀬さんに入門講座を引き受けていただけたのがラッキーだった。 ムックのところで紹介した小田嶋君には、パソコン雑誌のライターらしからぬ、ものの見方、身の処し方が気に入って、「路傍のIC(石)」連載となった。実は、小田嶋君には創刊前に作った㏚版(ダミー版)で、特集の「徹底活用をめざして あなたのパソコン度チェック」を手伝ってもらい、コラムとして「追いつめられるパソコン・ビギナーの憂鬱」も書いてもらっている。

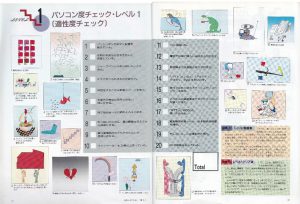

ムックのところで紹介した小田嶋君には、パソコン雑誌のライターらしからぬ、ものの見方、身の処し方が気に入って、「路傍のIC(石)」連載となった。実は、小田嶋君には創刊前に作った㏚版(ダミー版)で、特集の「徹底活用をめざして あなたのパソコン度チェック」を手伝ってもらい、コラムとして「追いつめられるパソコン・ビギナーの憂鬱」も書いてもらっている。 ムックの「苦難」でとりつかれたというか、その才能に魅了されというか、私たちはすっかり小田嶋ファンになり、いろいろ手伝ってもらおうとしたのである。特集は編集部との合作で、適性度、親密度、習熟度、中毒度の4レベルにあわせてそれぞれ20のチェック項目をつくり、質問に答えてもらって、そのパソコン度をチェックした。「片手で食べられるものが好きだ」(適性度)、「98といえば、パソコンとわかる」(親密度)、「DIR/Wを知っている」、「『我が心はICにあらず』の著者を知っている」(以上習熟度)、「音引きのあるカタカナは気持ちが悪い」、「2の乗数に愛着を感じる」(以上中毒度)などのユニークな項目と寸評、最後に掲げた「快適パソコン・ライフのための格言」まで、ダミー版には惜しい内容だった(古川タクさんのイラストが来るべき雑誌のパソコン初心者にやさしい特徴をうまく表現してくれた)。コラムもまた秀逸で、本人とも相談した結果、『ASAHIパソコン』本誌ではコラムを担当してもらうことになった。

ムックの「苦難」でとりつかれたというか、その才能に魅了されというか、私たちはすっかり小田嶋ファンになり、いろいろ手伝ってもらおうとしたのである。特集は編集部との合作で、適性度、親密度、習熟度、中毒度の4レベルにあわせてそれぞれ20のチェック項目をつくり、質問に答えてもらって、そのパソコン度をチェックした。「片手で食べられるものが好きだ」(適性度)、「98といえば、パソコンとわかる」(親密度)、「DIR/Wを知っている」、「『我が心はICにあらず』の著者を知っている」(以上習熟度)、「音引きのあるカタカナは気持ちが悪い」、「2の乗数に愛着を感じる」(以上中毒度)などのユニークな項目と寸評、最後に掲げた「快適パソコン・ライフのための格言」まで、ダミー版には惜しい内容だった(古川タクさんのイラストが来るべき雑誌のパソコン初心者にやさしい特徴をうまく表現してくれた)。コラムもまた秀逸で、本人とも相談した結果、『ASAHIパソコン』本誌ではコラムを担当してもらうことになった。 アサヒパソコン編集部が1988年5月に発足したとき、配属されたのは間島英之君と西村知美さんだった。創刊時には宮脇洋、工藤誠君が加わった。この6人態勢で月2回の雑誌を出したのだから並みの忙しさではなかった。それぞれ連載を担当しつつ誌面の目玉ともなる特集づくりに翻弄された。出版局内の広報誌「出版局報」で宮脇君や間島君に「2人でムックを年5巻も出したりするから、こんな過酷な状況になった」と怒られている、と書いている。筆者を社外に頼るしかない事情のせいもあったが、編集部員の数で言うと、月刊の『科学朝日』と比べても、彼我の差は歴然としていた。

アサヒパソコン編集部が1988年5月に発足したとき、配属されたのは間島英之君と西村知美さんだった。創刊時には宮脇洋、工藤誠君が加わった。この6人態勢で月2回の雑誌を出したのだから並みの忙しさではなかった。それぞれ連載を担当しつつ誌面の目玉ともなる特集づくりに翻弄された。出版局内の広報誌「出版局報」で宮脇君や間島君に「2人でムックを年5巻も出したりするから、こんな過酷な状況になった」と怒られている、と書いている。筆者を社外に頼るしかない事情のせいもあったが、編集部員の数で言うと、月刊の『科学朝日』と比べても、彼我の差は歴然としていた。

「自他ともに認める機械オンチ」だった万智さんが「短歌のためならエーンヤコラ」と一大決心をしてパソコンに挑戦、悪戦苦闘しながらも、「さまざまなハイテク・ランドをめぐりながら、『言葉』について考えた」楽しいエッセーは、新たな魅力をつけ加えてくれた。万智さんが言っているように、それは、「万智さんの私生活が少しわかる欄」であり、「初心者に勇気を与えるページ」でもあった。担当した間島君の指導よろしきを得た結果でもあった。

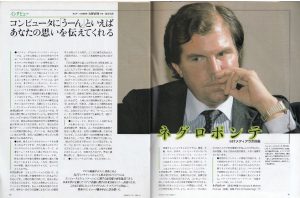

「自他ともに認める機械オンチ」だった万智さんが「短歌のためならエーンヤコラ」と一大決心をしてパソコンに挑戦、悪戦苦闘しながらも、「さまざまなハイテク・ランドをめぐりながら、『言葉』について考えた」楽しいエッセーは、新たな魅力をつけ加えてくれた。万智さんが言っているように、それは、「万智さんの私生活が少しわかる欄」であり、「初心者に勇気を与えるページ」でもあった。担当した間島君の指導よろしきを得た結果でもあった。 MIT(マサチューセッツ工科大学)メディアラボとニコラス・ネグロポンテ所長は、当時のコンピュータ関係者にはあまねく知れ渡った名前だった。MITはアメリカ東海岸、ボストンにあるテクノロジーの総本山で、メディアラボは45ある研究所の中の一つだった。コンピュータとコミュニケーションに関する最先端研究施設として、1985年から実質活動に入っている。ネグロポンテ所長、ジェローム・ウィズナーMIT学長らは、メディアラボ設立にあたって、精力的なスポンサー探しに乗り出し、パーソナル・コンピュータ産業、映画・出版などの情報産業に働きかけるとともに、日本からも多額の資金を集めており、出資企業の社員を研究員として受け入れたから、MITで学んだ日本の企業人も多かった。

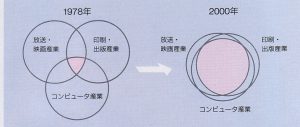

MIT(マサチューセッツ工科大学)メディアラボとニコラス・ネグロポンテ所長は、当時のコンピュータ関係者にはあまねく知れ渡った名前だった。MITはアメリカ東海岸、ボストンにあるテクノロジーの総本山で、メディアラボは45ある研究所の中の一つだった。コンピュータとコミュニケーションに関する最先端研究施設として、1985年から実質活動に入っている。ネグロポンテ所長、ジェローム・ウィズナーMIT学長らは、メディアラボ設立にあたって、精力的なスポンサー探しに乗り出し、パーソナル・コンピュータ産業、映画・出版などの情報産業に働きかけるとともに、日本からも多額の資金を集めており、出資企業の社員を研究員として受け入れたから、MITで学んだ日本の企業人も多かった。

アラン・ケイは、最初のパーソナル・コンピュータともいえるアルト(Alto)計画の中心技術者であり、幼稚園の子どもから研究所の科学者まで、だれもが楽しみながら使える「創造的思考をするための道具、ダイナブック・メディア」の提唱者として知られている。ケイ自身が描いた、2人の子どもが野外で「ダイナブック」を使っているたった1枚の絵(写真)は、「夢のパーソナル・コンピュータ」を人びとの前に具体的に提示し、その実現に向けて無限のインパクトを与えたのだった。

アラン・ケイは、最初のパーソナル・コンピュータともいえるアルト(Alto)計画の中心技術者であり、幼稚園の子どもから研究所の科学者まで、だれもが楽しみながら使える「創造的思考をするための道具、ダイナブック・メディア」の提唱者として知られている。ケイ自身が描いた、2人の子どもが野外で「ダイナブック」を使っているたった1枚の絵(写真)は、「夢のパーソナル・コンピュータ」を人びとの前に具体的に提示し、その実現に向けて無限のインパクトを与えたのだった。 またジョブズは1984年にマッキントッシュを発売したとき、SF映画の傑作『ブレードランナー』の監督、リドリースコットを起用して、有名なコマーシャル・フィルムを作っている。下敷きにされたのがジョージ・オーウェルのSF『1984年』で、パーソナル・コンピュータで大型コンピュータがもたらす超管理社会を打ち壊すとの夢が託されていた(1984年1月22日に一度だけ放映された)。一方のビル・ゲイツがIBM-PCの基本ソフト(OS)、MS-DOSを開発して今日に及ぶマイクロソフトの基礎をつくったこともすでに述べた。

またジョブズは1984年にマッキントッシュを発売したとき、SF映画の傑作『ブレードランナー』の監督、リドリースコットを起用して、有名なコマーシャル・フィルムを作っている。下敷きにされたのがジョージ・オーウェルのSF『1984年』で、パーソナル・コンピュータで大型コンピュータがもたらす超管理社会を打ち壊すとの夢が託されていた(1984年1月22日に一度だけ放映された)。一方のビル・ゲイツがIBM-PCの基本ソフト(OS)、MS-DOSを開発して今日に及ぶマイクロソフトの基礎をつくったこともすでに述べた。 1997年7月、有名なコンピュータ雑誌、『ASCCI(以後、アスキー)』が創刊されたが、当時のマイコンはディスプレイもなく、マニアの少年たちが自分でプログラムを打ち込んで遊ぶ、ホビー用のおもちゃだった。だから、初期の『アスキー』には、アルファベットや数字がぎっしり並んだプログラムが何ページに渡って掲載されていた(キャッチは「マイクロコンピュータ総合誌」)。NECのマイコンキット、TK-80が、その象徴的マシンである。

1997年7月、有名なコンピュータ雑誌、『ASCCI(以後、アスキー)』が創刊されたが、当時のマイコンはディスプレイもなく、マニアの少年たちが自分でプログラムを打ち込んで遊ぶ、ホビー用のおもちゃだった。だから、初期の『アスキー』には、アルファベットや数字がぎっしり並んだプログラムが何ページに渡って掲載されていた(キャッチは「マイクロコンピュータ総合誌」)。NECのマイコンキット、TK-80が、その象徴的マシンである。 『アスキー』から6年後の1983年10月、日本経済新聞社 (日経マグロウヒル社、その後日経BP社)から『日経パソコン』が創刊された。このころからパソコンは、ビジネスの強力な武器に変身する。記事の中心は、ビジネスマンに向けた、ワープロや表計算、データベースといったアプリケーション・ソフトの使い方ガイドだった(キャッチは「パソコンを仕事と生活に活かす総合情報誌」)。ムックで取り上げたNECのPC-9800シリーズの発売は1982年末であり、これがその象徴的ツールである。

『アスキー』から6年後の1983年10月、日本経済新聞社 (日経マグロウヒル社、その後日経BP社)から『日経パソコン』が創刊された。このころからパソコンは、ビジネスの強力な武器に変身する。記事の中心は、ビジネスマンに向けた、ワープロや表計算、データベースといったアプリケーション・ソフトの使い方ガイドだった(キャッチは「パソコンを仕事と生活に活かす総合情報誌」)。ムックで取り上げたNECのPC-9800シリーズの発売は1982年末であり、これがその象徴的ツールである。 とは言うものの、最初から『ASAHIパソコン』に期待して支援してくれる人もいたし、「自分で使ってみなければ何も始まらない」と、最新のラップトップパソコンを買って仕事に打ち込んでくれる広告部員も現れるなど、『ASAHIパソコン』創刊ムードはしだいに高まっていった。創刊を予告した社告への反響がすごくよかったり、岩波新書から出た『ワープロ徹底入門』(木村泉著)という本がベストセラーになったりといった社会の流れにも後押しされて、立派なキャッチコピーも出来上がった。<「『ASAHIパソコン』は便利なパソコン使いこなしガイドブック」「使っている人はもちろん、使ってない人も>。

とは言うものの、最初から『ASAHIパソコン』に期待して支援してくれる人もいたし、「自分で使ってみなければ何も始まらない」と、最新のラップトップパソコンを買って仕事に打ち込んでくれる広告部員も現れるなど、『ASAHIパソコン』創刊ムードはしだいに高まっていった。創刊を予告した社告への反響がすごくよかったり、岩波新書から出た『ワープロ徹底入門』(木村泉著)という本がベストセラーになったりといった社会の流れにも後押しされて、立派なキャッチコピーも出来上がった。<「『ASAHIパソコン』は便利なパソコン使いこなしガイドブック」「使っている人はもちろん、使ってない人も>。